商品一覧 漆工房大島

おわん けやき / クリアー

セール価格¥5,720

タンブラーM けやき / クリアー

セール価格¥11,550

平皿S けやき / クリアー

セール価格¥4,400

平皿XS けやき / クリアー

セール価格¥3,850

タンブラーS けやき / クリアー

セール価格¥8,580

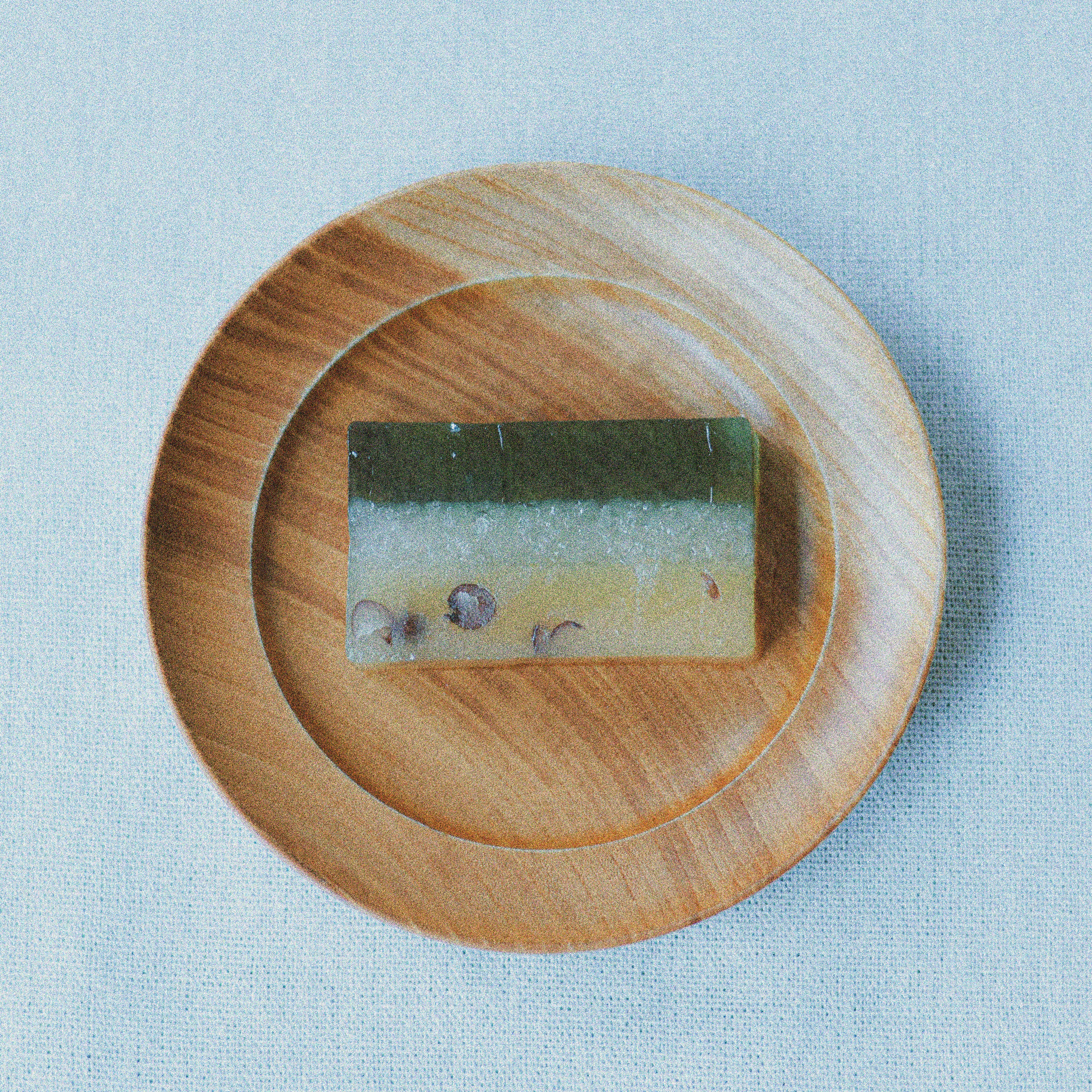

記念商品 平皿S けやき / クリアー

セール価格¥8,500

平皿M けやき / クリアー

セール価格¥6,380

おちょこ けやき / クリアー

セール価格¥3,520

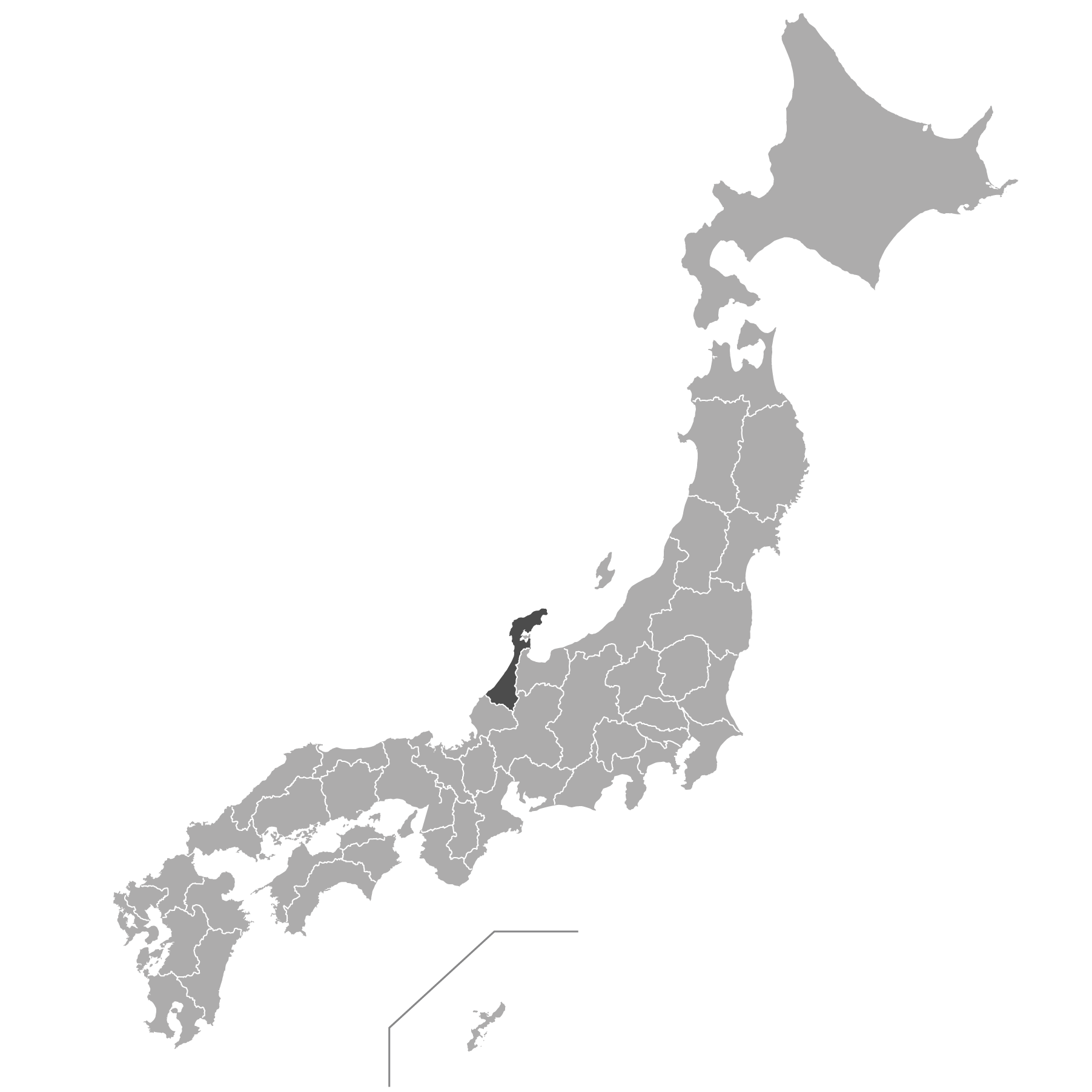

芭蕉も愛した温泉地の名漆器 /

漆器の屋台骨「木地の山中」 /

美しきタフネス、その理由 /

縁をつくるギフト

贈り物選びは双円